[ 记忆的艺术 关于大舍(Deshaus)建筑作品的思考 ]

邹晖

/

西方迷宫的起源可以追述到克里特岛上由传说中的戴达琉斯所设计的迷宫。除了历史上第一个迷宫之外,戴达琉斯还为公主阿尔德尼设计了一个露天舞台。文艺复兴时期的建筑师在为维特鲁威的《建筑十书》配图时,将剧场的基础描绘成一个迷宫,暗示着建筑的宗旨是建立生活的戏剧化秩序。在西方中世纪,迷宫演变成基督徒走向耶鲁沙冷漫长朝拜征途的象征。在欧洲的巴洛克花园,在迷宫中找到正确的路径意味着做一个诚实的人,迷宫由此成为道德的地图。在十八世纪后期,当西方耶稣士在圆明园中为乾隆皇帝设计建造一座“西洋式花园”时,他们有意识地在靠近花园的入口处设置了一个迷宫。

中国古典园林中的曲折路径往往让人迷失,而圆明园中的西式迷宫形成与中国传统迷宫概念相补充的对立。耶稣士的花园从迷宫开始,终止于一个由错觉的透视画墙所构成的露天舞台。这个剧场与一墙之隔的长春园(圆明园之一部分)中的狮子林园相并肩。圆明园的狮子林模仿江南苏州的名园狮子林,后者以迷宫般的假山驰名。乾隆痴迷于苏州狮子林,在北方为自己建造了两座狮子林园,其一就在圆明园。从元代到清代的关于苏州狮子林的诗歌详细揭示了佛教禅宗与假山迷宫的互动关系。乾隆也写了大量诗歌阐述苏州狮子林与皇家狮子林的秉承关系。通过园林模仿与诗歌,乾隆明确地表达出对诗意环境历史的尊重。与此同时,清代皇家档案记载了他是如何游戏于圆明园的西式迷宫,一个充满“谐奇趣”而非凌驾自然的迷宫。

关于苏州狮子林的假山迷宫,清代的一首诗歌写道:

狮林之径折三层,

记取群狮始可登。

灵境元无迂枉步,

只恐迷却贻狮嚬。

我来狮林今已再,

玲珑熟识群狮态。

穿狮腹跨狮背,

直立而上狮子头。

狮乎狮乎我不昧。

假山中的曲径直上直下,左转右拐,但是,这位诗人并不感到迷茫。他记住了每个石狮的形态并作出正确的抉择,由此获得在迷宫中自由穿行的喜悦。这首诗表明,通过理性的记忆,迷宫的扑朔迷离能导向精神的极大愉悦。迷宫的神秘秩序暗合着上天的宇宙秩序。

十七世纪的德国哲学家莱布尼茨与在中国的耶稣士往来频繁。在其著作中,他表达出对西方形而上学的自豪并宣称通过几何的表象能达到永恒真理的本质。他认为中国的哲学始终与某种“经验几何”联系着,这与西方的超验几何有很大不同。但是,莱布尼茨和在中国的耶稣士先驱利玛窦都认为,中国哲学中的某些思想与西方形而上学相呼应。他们着重提到新儒家的观念“理”。莱布尼茨认为“理”是事物的实质,从理与气的统一衍生出五行(金木水火土)及物质形态。因为理与气可以统一起来,他认定中国文化中的神灵,比如上天以及山水之诸神等等,都是由与物质世界相同的实质所构成,并与生活世界息息相关。他引用新儒家朱熹的思想推论出“理”是精神实质的体现,需要精细的形象来表达,好比基督教信仰中的天使。 “理” 一方面意指世界的不可见的根本大法;另一方面,它的实质又与物是一样的。

几何在西方中世纪的记忆术中扮演着重要的角色。记忆术后来由耶稣士介绍到中国。利玛窦在其关于记忆术的中文著作中写道,记忆的程序就象设定一个场所,然后将生动的形象严格有序地储存在其中。记忆的成功与否取决于形象的生动性和场所的有效界定。为记忆而设定的场所如同我们生活其中的住宅。但是,记忆的场所又不是一栋简单的房子,而是旨在无限接近先验的真理世界。通过“逼真”的建筑创造过程,这个世界中不可见的存在, 诸如神性,成为我们记忆的真实部分。

在中国的耶稣士将先验的几何应用到线性透视表现的试验中,并成功地引发中国传统的抒情式感知的理性关注。但是耶稣士艰难地在中国文脉中寻找其盼望已久的形而上的光芒,直到在建造圆明园的西洋园时从对“景”的经历中得到启发。正是在园林充满诗意的场地上他们创造出体现中西文化交融的“圆明”的透视景。景的意象将诗意栖居的神灵具体化,使它游离在神与物质世界之间,正如莱布尼茨所说的“人体化天使”。根据中国的传统思想,当一个诗意的环境(比如园林)消失后,其掌管的神灵将升入天堂。此天使也许正从天上往下看,寻找着下降人间的契机。当代的中国是否准备着天使的回归?

莱布尼茨关于“理”的讨论及其与天使和耶稣士透视景的联系让我们重新想起中国居住环境的诗意传统,即景与情的交融。与此相关的理性且有情感的设计途径在两座建于1928年的现代建筑中充分体现出来。其一是密斯的巴塞罗那德国馆,其二是分析哲学家维特根斯坦的维也纳住宅。密斯的极少主义抽象与维特根斯坦的精细度量表现出极端理性的空间创造。但在他们的设计中,对人性的关注远没有消失,却恰恰通过对细部的仔细推敲而获得发扬。这两个独特的方盒子式建筑成为诗意激情的容器,完全不同于大批量生产所造就的乏味雷同的方盒子景观。

大舍建筑的三位创始人均于上世纪九十年代硕士毕业于同济大学,他们所受的建筑教育在历史上曾深受包豪斯的影响。大舍的德文名称“Deshaus”显示出他们对中国现代建筑史的反思以及回归建筑根本的愿望,即德国现代哲学家海德格尔所揭示的“作为居在的建筑”。海氏认为,建筑与思的共同基础是居在,居在所呈现的历史性界定着存在与时间的地平线。

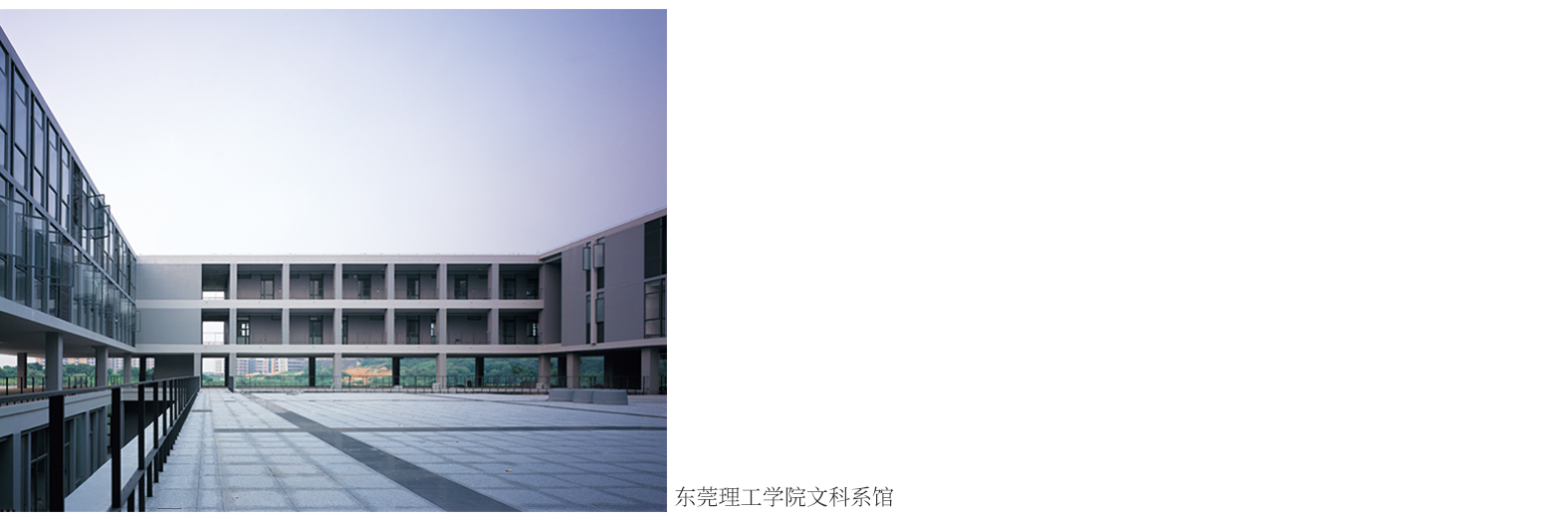

大舍的建筑设计寻求“理性且有人情味的设计途径”。这种理性且个性化的努力与现代建筑冷漠的现实主义以及狭隘的宣言式表白划清界限,更接近于对诗意传统的再创造。追寻传统的情景交融的主线,大舍在其每个设计中都力图创造记忆的场所。在东莞理工学院的设计中,建筑师仔细研究场地,在总平面上将三栋方盒子式教学楼设置在一个小山包的三面。每个方盒子因地形及景观的变化具有不同的形态。方盒子的理性形象与地形及周边景观的柔和轮廓形成对比,从而有助于建立读书的秩序感。批判地反思现代建筑的方盒子形象,建筑师在剖面设计中谨慎地控制着建筑尺度。方盒子形体有的深嵌入地面,有的飘浮于地面之上,使投向地平线的视野不受阻挡。设计有意识地通过多种虚空打破方盒子的体量,比如庭院、廊道、平台等等,从而“减轻建筑带给周边环境的压力”。这些虚空提供了从内眺望远景的机会。诸多眺望的交织建立起对原有风景的记忆。

特定建筑场地的内看与外看可能性的仔细分析很好地表现在青浦私营企业协会办公楼设计中。在此场地上,一个密斯式的水晶方盒子将富有同情的感知撒向周边环境。地面层空间被打开,使内部庭院与外部风景相互流通。建筑师提出“边界”的概念,此边界由两层幕墙构成。外层幕墙是透明的玻璃板,在内外幕墙之间是一条种满竹子的绿色走廊。建筑透明而反射的表面降低了建筑体量对环境的侵扰。内外幕墙之间的竹林景象与幕墙表面反射的树影相混杂,形成现实与错觉的拼贴画。拼贴的效果很好地印证了“使建筑轻柔地融入到周边环境中”的想法。通过玻璃幕墙来呈现室外风景并包裹室内园林的手法可以追述到密斯1928年的另一栋建筑:吐根哈特住宅。房子的女主人曾激情追随海德格尔的演讲。回忆密斯的玻璃房子,大舍的富有同情心的方盒子试图展开海德格尔所言的“居在”,即人的居在不仅仅是建造,同时也是对大地的珍惜和关怀,犹如我们在老岳工作室设计中看到的“耕作在葡萄园中”(此引语出自海德格尔)。

大舍所追求的作为记忆的建筑艺术大胆地表现在朱氏会所的设计中。二层楼面的两个实墙方盒子分别包裹了一栋江南的传统院落民居复制品和一个古典园林复制品。古典园林复制品正是模仿了苏州狮子林。建筑的地面层由玻璃幕墙围合成密斯式的自由流动空间。一层的动与虚和二层的静与实形成鲜明对比。从密斯式空间的经历到神秘民宅及园林的转换充满了戏剧感,不由让人想起圆明园内中西迷宫的惊喜碰撞。此设计所展现的“现代包裹传统”的极端姿态不是为了掩盖传统,而是意欲重新建立中国建筑固有的情趣秩序。这个包裹的姿态是如此谦虚和微妙,充满对历史的尊重,如同十六世纪威尼斯的卡米洛所构想的“记忆的剧场”对历史的振兴一样。这种历史保护的探索是诗意的,相比把过去当作过期或恋旧的展品来保护而言,它更有效地切入历史。就海德格尔而言,真正居在的建筑需要维护世界的四个方面:天、地、神、人。通过把这四方面统合起来,建筑才能体现居在。从现象学居在的理论出发,我们也许对“大舍”(Deshaus)一词有一个更好的理解。

海德格尔用四个动词阐释居在的四个方面:保留大地,接纳天空,等待神灵,开始生命。这四个方面通过包容一系列空间的场地而聚合,这些空间的界限展开了生命的地平线。海德格尔的天地神人之聚合地在意义上接近于柏拉图的“chora”概念,即所谓的空间,意指事物发生发展的永恒容器。柏拉图把此容器定义为超越智力与可见世界但又使它们成为可能的存在,他因而把它比喻为母亲。在夏雨幼儿园的设计中,建筑师发现柔软的弧形边界能最好地界定总平面。设计的构思是关于充满阳光的“容器”,在其中幼小的生命象果树一样茁壮成长。这些柔软的弧形边界包裹着供孩子成长的奇妙空间,并帮助他们在二楼午睡时进入多彩的梦境,如同蓝天下飘浮的朵朵云彩。

上世纪八十年代,建筑史学家阿尔伯托-佩内兹-戈麦兹对作为戴达琉斯神话的迷宫及其现象学的含义进行了深入研究。根据维特鲁维所写,建筑的意义与美决定于理性的秩序。但是,佩内兹-戈麦兹认为维氏未能将仪式看作宇宙观场所的意义,并指出西方建筑理论往往把迷宫理解成秩序,即阿尔德尼红线,但事实上迷宫的意义更多地与仪式相关联,比如戴达琉斯为阿尔德尼设计的舞蹈场地。在其新书《建筑在爱之上》, 佩内兹-戈麦兹进一步指明建筑的理性应该是诠释特定场景并提出与之相适配的恰当答案的能力,而恰当的设计理念只能发生在对历史文化深入理解的对话中。我以为他对“恰如其分”的讨论与中国传统观念“合情合理”如出一脉。从这个角度来看,我们开始理解在老岳工作室的设计过程中建筑师与业主关于迷宫的“对话”所起的重要作用。

大舍的三位创始人站在密斯的德国馆后庭院的照片触动我的回想。他们属于中国自己培养的新一代建筑师,以史无前例的开放心态重塑当代中国的诗意栖居。他们反思现代中国意识形态的沉浮,决意寻求对建筑真理的根本认识。在逼近真理的进程中,大舍不跟随全球化建筑中的无历史性潮流,从对自我及其环境的沉思开始做起。他们敏锐观察到中国现代建筑史的欠缺,寻求对理性的再认识,即与传统的诗/德情节不相分割的理。如此高创作目标推动他们从跨文化的视角通过艺术的途径切入记忆,如同利玛窦的“记忆的艺术”。密斯的建筑往往被当作现代抽象运动的代表, 但事实上他的玻璃方盒子总是隐喻地唤起对西方古典传统的记忆。在德国馆的设计中,他最初共设置了三座雕像,分别坐落于前院、中部有屋顶空间以及后院。最后他去掉了前两座雕像,只保留了后院的。此题为“清晨”的雕像呈现为在流动空间迷宫中穿行的归宿。有研究将此空间穿行的经历比较为古希腊时期对神庙的朝拜历程。我不由得暗想,对大舍的三位主持而言,照片中的这座雕像是否正意指着莱布尼茨所言的天使?

我第一次接触大舍的作品是在2007年夏天与我的学生参观其事务所的时候,2008年我们又拜访了它。在参观中,主持柳亦春先生给我们作了精彩的介绍。在第二次造访时,他聊到大舍不久将在欧洲参加的一个展览,并问我的学生从他们外来者的视角如何给这次展览定题。讨论片刻,我们的回答是“传统的当代记忆”。现在,受亦春之邀写这篇短评。我左思右想,定题为“记忆的艺术”,觉得它很好地表达了我对大舍作品的理解。

/

(本文原载于《A+U》中文版09:02)